2013年01月20日

第1章 ポーツマス会議 6.秘密会議

18日午前10時、第7回会議が開催された。

小村はウィッテに、前夜作成した覚書を手渡した。そこには、樺太割譲と償金支払に応じるならば、第10条の抑留艦艇引き渡しと第11条の海軍力制限を撤回する、と書かれていた。

ウィッテは驚いて顔を上げると、改まった口調で小村に話しかけた。

「両国全権のみで秘密に話したいことがあります。書記官等に席を外させ、秘密会を開きたい」

小村は受諾した。両国全権の4名を残して全員が退室すると、会議室は静寂に包まれた。

小村は、ウィッテが話を切り出すのを待った。俄然、期待が高まる。

「わたしは本国政府から、サハリン割譲と償金支払については絶対に受け入れてはならぬ、と厳命を受けています。しかし、このままでは会議は決裂以外にありません。わたし個人としては、是非講和を成立させたいと願い、打開案を求めようと思っています」

「わたしも講和を成立させたいと願っています」

小村はウィッテに同調し、続く言葉を待った。

「・・・・・・妙案が無くて、困っています。まず、償金に関しては、我が国は完全に敗北した訳ではありませんから、絶対に応じられません。ただし、サハリンに関しては、もしかしたら妥協の道があるかも知れません」

ウィッテはそう言うと、前屈みになって小村の目を見据えた。

「あくまでわたし個人の考えですが、サハリンを南北に分割領有する案はどうでしょうか?北部は我が国がアムール川一帯を防衛するのに必要ですが、南部は漁業資源が豊富なので、日本が領有すれば都合が良いでしょう。どうでしょうか?」

「樺太に対する国民の愛着は深いものがあります。しかも、現在我が軍が占領しています」

小村は無表情で答えた。ウィッテの顔が曇ったのが分かったが、一呼吸置いて続けた。

「しかし、ロシアの事情も同情出来るので、貴国が一歩譲る気持ちがあるのであれば、我が方も一歩譲歩しないでもありません。わたし個人の考えを述べさせていただくならば、樺太を分割して北半分をロシアに返還する場合、それ相当の代償を支払ってもらわねばならない、と考えています」

「一理あります」

「その金額は、少なくとも12億円以下では日本政府も承諾しないと思われます。また、樺太を分割するとしたら、境界線は北緯50度が適当であろうと思われます」

「境界線については同意出来るが、代償については本国政府が承諾しないでしょう」

ウィッテは答えたが、話し合いの末、代償案に合意するならば、日本側と妥結に達する旨を本国に伝えることを約束した。

昼食を挿んで協議を重ね、午後2時半、秘密会議は終わった。その後、両国書記官も加わった本会議が再開され、第12条の漁業権について話し合われたが、対立点も殆ど無く短時間で妥結し、講和条件全ての討議が終了した。

残すのは21日月曜日の最終会議のみであったが、ここでウィッテは1日延期を提案し、小村もそれを承諾して、午後4時半に散会した。

ホテルに戻った小村達は、早速、妥協案について本国の指示を仰ぐ電文を打った。

翌朝、ロシア側副全権のローゼンはルーズベルトからの電報を受け、ホテルを発った。同じ頃、金子も小村からルーズベルトに会うよう指示され、ローゼンと鉢合わせしないよう21日に大統領の別荘を訪れた。

ルーズベルトは、ローゼンとの会談が不調に終わったことを憮然とした顔付きで金子に話したが、金子から前日の秘密会議で出た妥協案を聞かされ、眼を輝かせた。

「日本側の大きな譲歩だ。ロシア皇帝に、妥協案を受諾するよう勧告しよう」

ルーズベルトは、日本側の妥協案を全面的に支持し、また、金額面のさらなる譲歩も準備するよう、金子に伝えた。

最終会議は、ルーズベルトの調停が入ったことで更に1日延期され、23日に変更された。

その日の内に、まずは日本側に本国から至急電が届いた。

小村はウィッテに、前夜作成した覚書を手渡した。そこには、樺太割譲と償金支払に応じるならば、第10条の抑留艦艇引き渡しと第11条の海軍力制限を撤回する、と書かれていた。

ウィッテは驚いて顔を上げると、改まった口調で小村に話しかけた。

「両国全権のみで秘密に話したいことがあります。書記官等に席を外させ、秘密会を開きたい」

小村は受諾した。両国全権の4名を残して全員が退室すると、会議室は静寂に包まれた。

小村は、ウィッテが話を切り出すのを待った。俄然、期待が高まる。

「わたしは本国政府から、サハリン割譲と償金支払については絶対に受け入れてはならぬ、と厳命を受けています。しかし、このままでは会議は決裂以外にありません。わたし個人としては、是非講和を成立させたいと願い、打開案を求めようと思っています」

「わたしも講和を成立させたいと願っています」

小村はウィッテに同調し、続く言葉を待った。

「・・・・・・妙案が無くて、困っています。まず、償金に関しては、我が国は完全に敗北した訳ではありませんから、絶対に応じられません。ただし、サハリンに関しては、もしかしたら妥協の道があるかも知れません」

ウィッテはそう言うと、前屈みになって小村の目を見据えた。

「あくまでわたし個人の考えですが、サハリンを南北に分割領有する案はどうでしょうか?北部は我が国がアムール川一帯を防衛するのに必要ですが、南部は漁業資源が豊富なので、日本が領有すれば都合が良いでしょう。どうでしょうか?」

「樺太に対する国民の愛着は深いものがあります。しかも、現在我が軍が占領しています」

小村は無表情で答えた。ウィッテの顔が曇ったのが分かったが、一呼吸置いて続けた。

「しかし、ロシアの事情も同情出来るので、貴国が一歩譲る気持ちがあるのであれば、我が方も一歩譲歩しないでもありません。わたし個人の考えを述べさせていただくならば、樺太を分割して北半分をロシアに返還する場合、それ相当の代償を支払ってもらわねばならない、と考えています」

「一理あります」

「その金額は、少なくとも12億円以下では日本政府も承諾しないと思われます。また、樺太を分割するとしたら、境界線は北緯50度が適当であろうと思われます」

「境界線については同意出来るが、代償については本国政府が承諾しないでしょう」

ウィッテは答えたが、話し合いの末、代償案に合意するならば、日本側と妥結に達する旨を本国に伝えることを約束した。

昼食を挿んで協議を重ね、午後2時半、秘密会議は終わった。その後、両国書記官も加わった本会議が再開され、第12条の漁業権について話し合われたが、対立点も殆ど無く短時間で妥結し、講和条件全ての討議が終了した。

残すのは21日月曜日の最終会議のみであったが、ここでウィッテは1日延期を提案し、小村もそれを承諾して、午後4時半に散会した。

ホテルに戻った小村達は、早速、妥協案について本国の指示を仰ぐ電文を打った。

翌朝、ロシア側副全権のローゼンはルーズベルトからの電報を受け、ホテルを発った。同じ頃、金子も小村からルーズベルトに会うよう指示され、ローゼンと鉢合わせしないよう21日に大統領の別荘を訪れた。

ルーズベルトは、ローゼンとの会談が不調に終わったことを憮然とした顔付きで金子に話したが、金子から前日の秘密会議で出た妥協案を聞かされ、眼を輝かせた。

「日本側の大きな譲歩だ。ロシア皇帝に、妥協案を受諾するよう勧告しよう」

ルーズベルトは、日本側の妥協案を全面的に支持し、また、金額面のさらなる譲歩も準備するよう、金子に伝えた。

最終会議は、ルーズベルトの調停が入ったことで更に1日延期され、23日に変更された。

その日の内に、まずは日本側に本国から至急電が届いた。

2013年01月19日

第1章 ポーツマス会議 5.手詰まり

午後からの討議は第10条と第11条、即ちロシア軍艦の引き渡し要求とロシア海軍力制限に関してだったが、これも折り合いが付かず、結論は持ち越しになった。

「明朝、第11条の意見書を交換し、第12条の討議を行いましょう。明後日土曜日と日曜日は休会とし、月曜日午後3時に最後の会議を開きたいと思います」

ウィッテの提案を小村は承諾し、散会となった。

ホテルで夕食を済ませた小村らは、取り敢えずその日の会議結果等を本国に打電した後、高平副全権らと協議を始めた。

「第12条は兎も角、妥結していない残りの4条件については、ロシア側は受諾しないだろう」

小村は疲れた表情で高平らに語った。

ロシア政府がウィッテ達に対し、会議を即中止して帰国せよ、と命令しているという情報ももたらされていた。

最終会議まで、あと4日しかない。

小村は電信主任に、次のような内容の電報を本国、それからニューヨークの金子宛に発信させた。

「樺太割譲と償金について、ロシア側は絶対に拒絶の態度を崩さないと判断される。その為、抑留艦艇引き渡しと海軍力制限の2条件を撤回し、樺太及び償金の受諾を強く求めるが、それでもロシア側が受け容れる望みは殆ど無い。ロシア側はニューヨークに引き揚げる模様なので、日本側もこの地を離れ、ルーズベルトの最後の手段に任せようと思う。それも殆ど効果は期待出来ない情勢で、その時には遺憾ながら戦争継続もやむを得ない。もし、これについて指示あるならば、21日月曜日前に発信されたし」

ニューヨークの金子に電報が届いたのは、その日の深夜だった。

驚いた金子は、夜明けと共に急いでルーズベルト大統領の別荘に向かい、電報を大統領に見せた。

「わたしからロシア皇帝に親電を送り、譲歩の精神で会議を進めるよう勧告する。ただしウィッテの立場も考え、まずはローゼン副全権をここに招いて、そのことを伝えよう」

ルーズベルトは暫く思案した後、こう言って秘書官にウィッテ宛の電報を打たせた。

その頃、ウィッテも本国政府に指示を迫っていた。

「償金要求はあくまで拒否するが、サハリン割譲の件については、我が国が同島を領有する以前に日本が権利を持っていたこともあり、割譲も考えられる。その場合は、同島を軍事基地化しないことを条件とする・・・・・・」

「明朝、第11条の意見書を交換し、第12条の討議を行いましょう。明後日土曜日と日曜日は休会とし、月曜日午後3時に最後の会議を開きたいと思います」

ウィッテの提案を小村は承諾し、散会となった。

ホテルで夕食を済ませた小村らは、取り敢えずその日の会議結果等を本国に打電した後、高平副全権らと協議を始めた。

「第12条は兎も角、妥結していない残りの4条件については、ロシア側は受諾しないだろう」

小村は疲れた表情で高平らに語った。

ロシア政府がウィッテ達に対し、会議を即中止して帰国せよ、と命令しているという情報ももたらされていた。

最終会議まで、あと4日しかない。

小村は電信主任に、次のような内容の電報を本国、それからニューヨークの金子宛に発信させた。

「樺太割譲と償金について、ロシア側は絶対に拒絶の態度を崩さないと判断される。その為、抑留艦艇引き渡しと海軍力制限の2条件を撤回し、樺太及び償金の受諾を強く求めるが、それでもロシア側が受け容れる望みは殆ど無い。ロシア側はニューヨークに引き揚げる模様なので、日本側もこの地を離れ、ルーズベルトの最後の手段に任せようと思う。それも殆ど効果は期待出来ない情勢で、その時には遺憾ながら戦争継続もやむを得ない。もし、これについて指示あるならば、21日月曜日前に発信されたし」

ニューヨークの金子に電報が届いたのは、その日の深夜だった。

驚いた金子は、夜明けと共に急いでルーズベルト大統領の別荘に向かい、電報を大統領に見せた。

「わたしからロシア皇帝に親電を送り、譲歩の精神で会議を進めるよう勧告する。ただしウィッテの立場も考え、まずはローゼン副全権をここに招いて、そのことを伝えよう」

ルーズベルトは暫く思案した後、こう言って秘書官にウィッテ宛の電報を打たせた。

その頃、ウィッテも本国政府に指示を迫っていた。

「償金要求はあくまで拒否するが、サハリン割譲の件については、我が国が同島を領有する以前に日本が権利を持っていたこともあり、割譲も考えられる。その場合は、同島を軍事基地化しないことを条件とする・・・・・・」

2013年01月14日

第1章 ポーツマス会議 4.ウィッテの抵抗

15日午前の会議は、第5条の樺太割譲の件が妥結されないまま終了し、昼食と休憩を挟んで、午後3時半から第6条の討議に入った。

第6条は遼東租借権についてである。

ウィッテは、遼東租借権については清国の同意を必要とする、という代案を示してきた。

それでは遼東租借権は清国の不同意を口実にロシアが拒否することが出来てしまう。小村は反対したが、結局、租借権に関してはウィッテの主張を認め、但し書きで日清交渉の余地を残すことで妥協し、この日は散会となった。

翌16日の第5回本会議では、第7条と第8条が討議された。第7条は東清鉄道のハルピン-旅順間の経営権譲渡、第8条は満州の鉄道の利用目的を商工業に限定する、という内容である。

これに対しウィッテは、鉄道の権利については日本軍の占領下にある部分のみの譲渡とし、譲渡部分についても露清間の敷設契約に則って、清国からの買収代金収入を日本に交付する、という代案を示してきた。

つまり鉄道は清国のものとなり、日本は代金を得るのみで終わってしまう。小村は強く反対し、鉄道に関しても第6条と同様の形式とすることを提案した。

ウィッテは東清鉄道が民間会社であることを理由に反対したが、小村が露清間の秘密条約を暴露したことから軟化し、妥結するこことなった。

妥協により、譲渡する区間は日本軍占領地域北方の長春以南となったが、長春-吉林間の敷設権や付属炭鉱等も含めて一切を日本が取得出来た。第8条に関しては、簡単に妥結出来た。

17日の第6回本会議は、いよいよ第9条、即ち賠償金についての討議である。

ウィッテは開口一番、断固拒否の姿勢を見せた。

「回答書に記したように、我が国はこの条件を拒絶します。議論の必要はありません」

「討議すら拒絶するとは、理解できません」

小村は射るような眼差しをウィッテに向け、非難の声を上げた。

「このような要求を受け容れるのなら、寧ろ戦争を継続した方が良い!」

ウィッテはテーブルを拳で激しく叩き、捲し立てた。

「償金を支払うのは、完全に戦争に敗れた国のすることである。モスクワかペテルブルグが攻略されたというならばいざ知らず、今はそのような状況にはない」

「我が軍はともに大勝利を得ているが、それにもかかわらずこのような温和な講和条件を出しています。もし立場が逆であれば、貴国の要求は厳しいものになっていた筈です」

「ニェット!もし我が軍が東京を攻略したならそうするだろうが、それ以前に講和会議が開かれたならば、償金要求のような過酷な要求はしません」

「過酷ではありません。穏やかな条件であることは、全世界の意見でもあります」

「そのような意見があることなど、わたしは知りません」

暫し応酬が続いたが、ウィッテは譲歩の気配を見せない。小村は第9条も後回しにして、次の討議に移ることを提案し、午前の会議を終えた。

第6条は遼東租借権についてである。

ウィッテは、遼東租借権については清国の同意を必要とする、という代案を示してきた。

それでは遼東租借権は清国の不同意を口実にロシアが拒否することが出来てしまう。小村は反対したが、結局、租借権に関してはウィッテの主張を認め、但し書きで日清交渉の余地を残すことで妥協し、この日は散会となった。

翌16日の第5回本会議では、第7条と第8条が討議された。第7条は東清鉄道のハルピン-旅順間の経営権譲渡、第8条は満州の鉄道の利用目的を商工業に限定する、という内容である。

これに対しウィッテは、鉄道の権利については日本軍の占領下にある部分のみの譲渡とし、譲渡部分についても露清間の敷設契約に則って、清国からの買収代金収入を日本に交付する、という代案を示してきた。

つまり鉄道は清国のものとなり、日本は代金を得るのみで終わってしまう。小村は強く反対し、鉄道に関しても第6条と同様の形式とすることを提案した。

ウィッテは東清鉄道が民間会社であることを理由に反対したが、小村が露清間の秘密条約を暴露したことから軟化し、妥結するこことなった。

妥協により、譲渡する区間は日本軍占領地域北方の長春以南となったが、長春-吉林間の敷設権や付属炭鉱等も含めて一切を日本が取得出来た。第8条に関しては、簡単に妥結出来た。

17日の第6回本会議は、いよいよ第9条、即ち賠償金についての討議である。

ウィッテは開口一番、断固拒否の姿勢を見せた。

「回答書に記したように、我が国はこの条件を拒絶します。議論の必要はありません」

「討議すら拒絶するとは、理解できません」

小村は射るような眼差しをウィッテに向け、非難の声を上げた。

「このような要求を受け容れるのなら、寧ろ戦争を継続した方が良い!」

ウィッテはテーブルを拳で激しく叩き、捲し立てた。

「償金を支払うのは、完全に戦争に敗れた国のすることである。モスクワかペテルブルグが攻略されたというならばいざ知らず、今はそのような状況にはない」

「我が軍はともに大勝利を得ているが、それにもかかわらずこのような温和な講和条件を出しています。もし立場が逆であれば、貴国の要求は厳しいものになっていた筈です」

「ニェット!もし我が軍が東京を攻略したならそうするだろうが、それ以前に講和会議が開かれたならば、償金要求のような過酷な要求はしません」

「過酷ではありません。穏やかな条件であることは、全世界の意見でもあります」

「そのような意見があることなど、わたしは知りません」

暫し応酬が続いたが、ウィッテは譲歩の気配を見せない。小村は第9条も後回しにして、次の討議に移ることを提案し、午前の会議を終えた。

2013年01月13日

第1章 ポーツマス会議 3.樺太割譲交渉(2)

ポーツマス会議は第5条の樺太割譲を巡り、最初の暗礁に乗り上げた。

沈黙が会議室を支配する中、小村は桂首相からの内命を思い出していた。

「『比較的必要条件』を放棄してでも、必ず講和を成立させてくれ。我が国には、最早戦う力は残っていない」

桂は、今にも泣き出しそうな顔で小村に言った。

事実、奉天の日本軍は激戦による消耗の結果、僅か20万。弾薬は当初見積もりの10倍を超え、現地司令部からはあと1年以上の弾薬備蓄が無いと戦えない、との報告さえ来ていた。一方のロシア軍は、着々と体制を立て直し、満州北部に軍を終結させつつある。彼我の差は日増しに拡大しているのだ。

「講和の件、しかと承りました。しかし、事情はロシアも同じです」

桂の言葉に、小村は素っ気なく応えたのである。

欧州方面からの情報によると、ロシア国内における動乱は最早手が付けられない状況にあり、革命の危機に陥っているらしい。軍内部にも反政府思想が浸透し、士気も著しく低下しているという。戦争続行など出来る訳が無く、会議が決裂すれば、ウィッテ自身も政治生命を絶たれることは容易に想像出来た。

(そうだ、苦しいのは我が国だけではない。ロシアも我々と同じか、それ以上に苦しい筈だ)

目の前の大男を見据えながら、小村は講和会議におけるこれまでの成果を考えた。

今、講和会議は中盤に差し掛かり、講和条件の内、「絶対必要条件」は一部を除いて妥結した。残された条件の中にも必ず受諾に漕ぎ着けられるものもある。

(弱味を見せてはならぬ)

小村は押し黙ったままだった。自分から口を開けば、会議の流れがロシア側に有利になってしまう、そんな思いで沈黙に耐えた。

暫しの静寂の後、それに耐えきれず先に口を開いたのは、ウィッテの方だった。

「会議を決裂させることは、わたしの本意ではありません。それを避ける為、本条件の討議を一旦後回しにし、他の条件に移ることも考えられるが、貴殿はどのようにお考えか」

「やむを得ないが、穏当な提案だと思います」

場の空気が緩んだ。会議開始より、2時間半が経過していた。

沈黙が会議室を支配する中、小村は桂首相からの内命を思い出していた。

「『比較的必要条件』を放棄してでも、必ず講和を成立させてくれ。我が国には、最早戦う力は残っていない」

桂は、今にも泣き出しそうな顔で小村に言った。

事実、奉天の日本軍は激戦による消耗の結果、僅か20万。弾薬は当初見積もりの10倍を超え、現地司令部からはあと1年以上の弾薬備蓄が無いと戦えない、との報告さえ来ていた。一方のロシア軍は、着々と体制を立て直し、満州北部に軍を終結させつつある。彼我の差は日増しに拡大しているのだ。

「講和の件、しかと承りました。しかし、事情はロシアも同じです」

桂の言葉に、小村は素っ気なく応えたのである。

欧州方面からの情報によると、ロシア国内における動乱は最早手が付けられない状況にあり、革命の危機に陥っているらしい。軍内部にも反政府思想が浸透し、士気も著しく低下しているという。戦争続行など出来る訳が無く、会議が決裂すれば、ウィッテ自身も政治生命を絶たれることは容易に想像出来た。

(そうだ、苦しいのは我が国だけではない。ロシアも我々と同じか、それ以上に苦しい筈だ)

目の前の大男を見据えながら、小村は講和会議におけるこれまでの成果を考えた。

今、講和会議は中盤に差し掛かり、講和条件の内、「絶対必要条件」は一部を除いて妥結した。残された条件の中にも必ず受諾に漕ぎ着けられるものもある。

(弱味を見せてはならぬ)

小村は押し黙ったままだった。自分から口を開けば、会議の流れがロシア側に有利になってしまう、そんな思いで沈黙に耐えた。

暫しの静寂の後、それに耐えきれず先に口を開いたのは、ウィッテの方だった。

「会議を決裂させることは、わたしの本意ではありません。それを避ける為、本条件の討議を一旦後回しにし、他の条件に移ることも考えられるが、貴殿はどのようにお考えか」

「やむを得ないが、穏当な提案だと思います」

場の空気が緩んだ。会議開始より、2時間半が経過していた。

2013年01月08日

第1章 ポーツマス会議 2.樺太割譲交渉(1)

ポーツマス講和会議4日目となる明治38(1905)年8月15日は、第4条に引き続いて第5条が話し合われた。

第5条の内容は、樺太の日本への割譲である。樺太島は樺太千島交換条約により日露混住の地からロシア領に移っていたが、小村が日本を発つ前日の7月7日から31日にかけて、原口兼済陸軍中将率いる第13師団が文字通り最後の力を振り絞って占領していたのであった。

ここで、ウィッテは激しく抵抗した。

「領土を割譲するなどということは、ロシアの栄誉ある歴史を傷つけることだ!」

「栄誉を傷つけられるとおっしゃるが、欧州では大国が敗戦の結果として領土を割譲したことは数知れません。割譲は決して大国の栄誉を損なうものではありません」

小村は平静な口調で説得したが、ウィッテは尚も続けた。

「確かに先例はあるが、それは戦争継続の余力も無くなる程、決定的敗北を喫した国に限られます。我がロシアは、そのような状態とは全く違う!」

ここで小村は、樺太の歴史を語り始めた。ロシアが植民を開始したのは日本人よりも後だったこと、それによって日露間の居住区を巡る紛争が始まり、1875年に樺太千島交換条約が締結されたこと、等を説いていった。

「条約によって樺太がロシア領になったのは事実ですが、半ばロシアに脅迫されて結んだ条約であり、日本国民は侵略と感じています。国民の樺太への愛着は深く、同島の回復を強く求めています。同島はロシアにとっては辺境の地であり、日本本土に近いのだから、利益の問題でしかないが、我が国にとっては安全の問題であります。樺太は現在日本が占領しているのだから、ロシアは、占領の継続を黙認するか割譲するしかないのではないですか」

「条約は合法的であり、それによってサハリン(樺太)がロシア領になったのは揺るぎ無い事実です。小林全権は日本の安全上、割譲せよと言われるが、ロシアはこの島の領有以来、日本侵略の基地として軍備を施したことはありません。それを貴国に譲渡したとすれば、あなた方こそ同島に軍事基地を設け、シベリアに銃口を突き付けるのではないですか。但し、あなた方が我々よりもサハリンの経済的利益を重視していることは理解出来るので、漁業権を譲ることは考えています」

さらにウィッテは、領土の割譲が双方に長らく怨恨を残すこと、逆に領土的要求をしなかったことで両国が親密な関係を持つことを、歴史上の先例を持ち出して語った。

小村も負けてはいない。

「貴国も過去にしばしば隣国の領土を要求していることを思い起こしていただきたい。領土割譲によって両国間に悪感情や怨恨が残るのは、それ相応の理由があるからです。樺太の場合には当然の理由があり、そのような感情を引き起こす筈がありません。言うまでもなく、我が国は永遠の平和を希望するもので、樺太を貴国に対する侵略基地とするようなことは決してありません」

ウィッテは不機嫌そうに反論した。

「貴殿の言われる通り、我が国は他国の領土を割譲させたことがあるが、それは長い間の紛争の結果だ。永遠の平和から考えて、サハリンの割譲には正当な理由がない。両国間に悪感情を残すだろう。また、ロシア帝国の威厳、ロシア人の名誉を傷つけるものであり、断じて承諾出来ない」

「あらゆる記録から見て、樺太を最初に領有したのはロシアではなく日本である。それを条約でロシアが領有出来たのは、ロシアの圧力の結果であり、日本人はそれを侵略行為として考えている」

「サハリン南部にロシア人が入植した時、日本人は1人もいなかった。それは日本人が同島を軽視していたからで、少しも愛着など抱いていなかった」

「樺太は日本列島に連なる島で、日本にとって重要な地であるが、逆にロシアにとっては遠方の僻地に過ぎない。これを放棄しても、貴国の運命に大きな影響があるとは思えない」

両者の応酬は語調も次第に鋭くなり、議論は長時間に及んだ。ついに、

「これ以上会議を続けても無意味だ」

ウィッテが会議の決裂を宣言した。

沈黙が、流れた。

第5条の内容は、樺太の日本への割譲である。樺太島は樺太千島交換条約により日露混住の地からロシア領に移っていたが、小村が日本を発つ前日の7月7日から31日にかけて、原口兼済陸軍中将率いる第13師団が文字通り最後の力を振り絞って占領していたのであった。

ここで、ウィッテは激しく抵抗した。

「領土を割譲するなどということは、ロシアの栄誉ある歴史を傷つけることだ!」

「栄誉を傷つけられるとおっしゃるが、欧州では大国が敗戦の結果として領土を割譲したことは数知れません。割譲は決して大国の栄誉を損なうものではありません」

小村は平静な口調で説得したが、ウィッテは尚も続けた。

「確かに先例はあるが、それは戦争継続の余力も無くなる程、決定的敗北を喫した国に限られます。我がロシアは、そのような状態とは全く違う!」

ここで小村は、樺太の歴史を語り始めた。ロシアが植民を開始したのは日本人よりも後だったこと、それによって日露間の居住区を巡る紛争が始まり、1875年に樺太千島交換条約が締結されたこと、等を説いていった。

「条約によって樺太がロシア領になったのは事実ですが、半ばロシアに脅迫されて結んだ条約であり、日本国民は侵略と感じています。国民の樺太への愛着は深く、同島の回復を強く求めています。同島はロシアにとっては辺境の地であり、日本本土に近いのだから、利益の問題でしかないが、我が国にとっては安全の問題であります。樺太は現在日本が占領しているのだから、ロシアは、占領の継続を黙認するか割譲するしかないのではないですか」

「条約は合法的であり、それによってサハリン(樺太)がロシア領になったのは揺るぎ無い事実です。小林全権は日本の安全上、割譲せよと言われるが、ロシアはこの島の領有以来、日本侵略の基地として軍備を施したことはありません。それを貴国に譲渡したとすれば、あなた方こそ同島に軍事基地を設け、シベリアに銃口を突き付けるのではないですか。但し、あなた方が我々よりもサハリンの経済的利益を重視していることは理解出来るので、漁業権を譲ることは考えています」

さらにウィッテは、領土の割譲が双方に長らく怨恨を残すこと、逆に領土的要求をしなかったことで両国が親密な関係を持つことを、歴史上の先例を持ち出して語った。

小村も負けてはいない。

「貴国も過去にしばしば隣国の領土を要求していることを思い起こしていただきたい。領土割譲によって両国間に悪感情や怨恨が残るのは、それ相応の理由があるからです。樺太の場合には当然の理由があり、そのような感情を引き起こす筈がありません。言うまでもなく、我が国は永遠の平和を希望するもので、樺太を貴国に対する侵略基地とするようなことは決してありません」

ウィッテは不機嫌そうに反論した。

「貴殿の言われる通り、我が国は他国の領土を割譲させたことがあるが、それは長い間の紛争の結果だ。永遠の平和から考えて、サハリンの割譲には正当な理由がない。両国間に悪感情を残すだろう。また、ロシア帝国の威厳、ロシア人の名誉を傷つけるものであり、断じて承諾出来ない」

「あらゆる記録から見て、樺太を最初に領有したのはロシアではなく日本である。それを条約でロシアが領有出来たのは、ロシアの圧力の結果であり、日本人はそれを侵略行為として考えている」

「サハリン南部にロシア人が入植した時、日本人は1人もいなかった。それは日本人が同島を軽視していたからで、少しも愛着など抱いていなかった」

「樺太は日本列島に連なる島で、日本にとって重要な地であるが、逆にロシアにとっては遠方の僻地に過ぎない。これを放棄しても、貴国の運命に大きな影響があるとは思えない」

両者の応酬は語調も次第に鋭くなり、議論は長時間に及んだ。ついに、

「これ以上会議を続けても無意味だ」

ウィッテが会議の決裂を宣言した。

沈黙が、流れた。

2013年01月05日

第1章 ポーツマス会議 1.会議開催

アメリカ合衆国北東部のニューハンプシャー州ポーツマス市。ここを流れるピスカタカ川の中州に、同国初の海軍工廠であるポーツマス海軍工廠がある。

明治38(1905)年8月10日、同工廠の86号棟に4人の男がそれぞれの国家を背負って入っていった。小村寿太郎大日本帝國外務大臣とセルゲイ・ウィッテ露伯爵及び、それぞれの駐米公使・大使から成る日露両国全権である。(他に新聞係や仏語通訳等が参加)

ここに日本の運命を決する一大会議、ポーツマス会議が開かれたのである。

午前10時から始まった会議の冒頭、小村全権はウィッテ全権に対し、日本側の講和条件についてロシア側が条文毎に意見を述べ、逐条審議に移ることを提議した。条件中に承諾出来ないものがあるとして、ロシア側が一括拒否してくるのを予防する為である。

ウィッテはこの提議を承諾、小林はここで初めて12箇条から成る講和条件を手渡した。その日はそれで終了した。

続く第2回会議は、ロシア側の検討時間を考慮し、翌々12日に行われた。

日本側の講和条件に対するウィッテの回答書には、8箇条を条件付きで承諾する、とあった。

即ち、先に閣議決定された「絶対必要条件」である(1)日本による韓国の自由処分、(2)満州からの露軍撤兵、(3)満州の門戸開放の保障、(4)日本軍の満州撤兵、(5)関東州租借権譲渡、(6)ハルピン-旅順間鉄道の経営権譲渡、(7)満州の鉄道の利用目的を商工業に限定、という項目及び「比較的必要条件」である(8)オホーツク海及びベーリング海沿岸の漁業権の付与、である。

軍費賠償や樺太割譲、中立港で抑留されているロシア艦艇の引渡し、ロシアの極東における海軍力の制限、の4箇条については拒否された。

午後からは逐条審議に移った。

第1条は、ロシアは、日本が韓国に対して指導・保護及び監理の措置をとることを妨げないこと、となっていた。ロシア側の回答案では、ロシア人が韓国において最恵国待遇を受ける、日露両国とも露韓国境において相手の領土を脅かすような事実上の措置を執らない、という規定を加えることとなっており、小村はこれを容認した。しかし、日本の韓国に対する措置が韓国皇帝の主権をおかさないこと、という但し書きについては強硬に反対した。

「この一句を加えなければ、露日両国が一独立国を滅ぼす約束をするようで好ましくありません。また、列国から抗議を受けるでありましょう」

ウィッテの主張に対し、小村は自信に満ちた表情で言い返した。

「たとえ列国が抗議したとしても、それは日本と列国の間の問題であります。貴国には何の関係もありますまい」

小村は、会議の前に米英からこの点の了解を得ていたのである。それに、と小村は続ける。

「韓国の主権は、今日既に完全なるものではありません。我が国は、既に同国と協約を締結し、同国の主権の一部は我が国に委ねられています。韓国は、我が国の承諾なくして他国と条約を締結することが出来ない“地位”に在るのです。貴全権の主張は、一方において日本の完全なる自由行動を認める、としながら、この点においてその認めたる自由を制限することとなります」

小村の説明に、ウィッテは苦虫を噛み潰したような顔になった。

結局、将来日本が韓国の主権を侵害する措置をとるときは、韓国政府の合意の上で行なう、という、小村の奇妙な声明を残すことで、第1条についてロシア側との妥協が成立した。

第2条、第3条は14日の第3回本会議で話し合われた。第2条は、ロシアは満州から撤兵し、満州における清国の主権を侵害し、もしくは機会均等主義と相容れない特権や免許を放棄すること、第3条は、日本は遼東租借地を除き、改革及び善政の保障の下に占領地を清国に返還すること、となっていた。

交渉はやや難航したものの、日本側は、改革及び善政の保障の下、という撤兵条件の削除に合意した。更に両条文を1つにまとめ、日露両国は、遼東租借地以外の清国領土から同時に撤退し、清国への完全な返還を約束すること、ロシアは、清国の主権を侵害し機会均等主義に反するような領土上の利益や特権を持たないことを声明する、という条文がつくられた。ここに、戦前に取り交わされた露清密約は無効となったのである。

満州の門戸開放を謳った第4条は、翌15日に話し合われた。内容は、日露両国とも清国が満州の商工業を発達させるため、列国一般に対してとる措置を妨げないこと、となっており、特に問題無く合意出来た。

さて、問題は同日行われた第5条の交渉からであった。

明治38(1905)年8月10日、同工廠の86号棟に4人の男がそれぞれの国家を背負って入っていった。小村寿太郎大日本帝國外務大臣とセルゲイ・ウィッテ露伯爵及び、それぞれの駐米公使・大使から成る日露両国全権である。(他に新聞係や仏語通訳等が参加)

ここに日本の運命を決する一大会議、ポーツマス会議が開かれたのである。

午前10時から始まった会議の冒頭、小村全権はウィッテ全権に対し、日本側の講和条件についてロシア側が条文毎に意見を述べ、逐条審議に移ることを提議した。条件中に承諾出来ないものがあるとして、ロシア側が一括拒否してくるのを予防する為である。

ウィッテはこの提議を承諾、小林はここで初めて12箇条から成る講和条件を手渡した。その日はそれで終了した。

続く第2回会議は、ロシア側の検討時間を考慮し、翌々12日に行われた。

日本側の講和条件に対するウィッテの回答書には、8箇条を条件付きで承諾する、とあった。

即ち、先に閣議決定された「絶対必要条件」である(1)日本による韓国の自由処分、(2)満州からの露軍撤兵、(3)満州の門戸開放の保障、(4)日本軍の満州撤兵、(5)関東州租借権譲渡、(6)ハルピン-旅順間鉄道の経営権譲渡、(7)満州の鉄道の利用目的を商工業に限定、という項目及び「比較的必要条件」である(8)オホーツク海及びベーリング海沿岸の漁業権の付与、である。

軍費賠償や樺太割譲、中立港で抑留されているロシア艦艇の引渡し、ロシアの極東における海軍力の制限、の4箇条については拒否された。

午後からは逐条審議に移った。

第1条は、ロシアは、日本が韓国に対して指導・保護及び監理の措置をとることを妨げないこと、となっていた。ロシア側の回答案では、ロシア人が韓国において最恵国待遇を受ける、日露両国とも露韓国境において相手の領土を脅かすような事実上の措置を執らない、という規定を加えることとなっており、小村はこれを容認した。しかし、日本の韓国に対する措置が韓国皇帝の主権をおかさないこと、という但し書きについては強硬に反対した。

「この一句を加えなければ、露日両国が一独立国を滅ぼす約束をするようで好ましくありません。また、列国から抗議を受けるでありましょう」

ウィッテの主張に対し、小村は自信に満ちた表情で言い返した。

「たとえ列国が抗議したとしても、それは日本と列国の間の問題であります。貴国には何の関係もありますまい」

小村は、会議の前に米英からこの点の了解を得ていたのである。それに、と小村は続ける。

「韓国の主権は、今日既に完全なるものではありません。我が国は、既に同国と協約を締結し、同国の主権の一部は我が国に委ねられています。韓国は、我が国の承諾なくして他国と条約を締結することが出来ない“地位”に在るのです。貴全権の主張は、一方において日本の完全なる自由行動を認める、としながら、この点においてその認めたる自由を制限することとなります」

小村の説明に、ウィッテは苦虫を噛み潰したような顔になった。

結局、将来日本が韓国の主権を侵害する措置をとるときは、韓国政府の合意の上で行なう、という、小村の奇妙な声明を残すことで、第1条についてロシア側との妥協が成立した。

第2条、第3条は14日の第3回本会議で話し合われた。第2条は、ロシアは満州から撤兵し、満州における清国の主権を侵害し、もしくは機会均等主義と相容れない特権や免許を放棄すること、第3条は、日本は遼東租借地を除き、改革及び善政の保障の下に占領地を清国に返還すること、となっていた。

交渉はやや難航したものの、日本側は、改革及び善政の保障の下、という撤兵条件の削除に合意した。更に両条文を1つにまとめ、日露両国は、遼東租借地以外の清国領土から同時に撤退し、清国への完全な返還を約束すること、ロシアは、清国の主権を侵害し機会均等主義に反するような領土上の利益や特権を持たないことを声明する、という条文がつくられた。ここに、戦前に取り交わされた露清密約は無効となったのである。

満州の門戸開放を謳った第4条は、翌15日に話し合われた。内容は、日露両国とも清国が満州の商工業を発達させるため、列国一般に対してとる措置を妨げないこと、となっており、特に問題無く合意出来た。

さて、問題は同日行われた第5条の交渉からであった。

2013年01月03日

序章(2)

明治37(1904)年2月8日の旅順港外における日本海軍の夜襲を発端として開戦した日露戦争は、日本の為政者達にとって悲壮な覚悟であった。

伊藤博文枢密院議長は、世論工作の為渡米する金子堅太郎に対し「露軍が大挙九州海岸に来襲するならば、自ら卒伍に列し、武器をとって奮斗するだろう。軍人が全滅するも博文は、一歩も敵を国内に入れない覚悟である。兵は皆死に、艦は皆沈むかも知れん」と漏らし、児玉源太郎陸軍参謀次長も「5度は勝報、5度は敗報の電報を受け取る覚悟でいてくれ」と述べ、山本権兵衛海相も「まず、日本軍艦は半分は沈没させる覚悟だ」と語っている。さらには明治天皇も「事萬一蹉跌を生ぜば、朕何を以てか祖宗に謝し、臣民に対するを得ん(この戦争が万が一失敗すれば、わたしはどうやって祖先にお詫びし、国民に顔向け出来るだろう)」と涙を流された、という。

桂もまた、同様であったが、ただ単に悲観に暮れているだけでは首相は務まらない。彼は戦闘そのものには殆ど口を出さず陸海軍に一任する一方、外交や国内の治安維持に尽力した。先に述べたように、アメリカには金子を派遣して親日世論喚起に当たらせ、東欧にはロシア公使の明石元二郎大佐を派遣し、ロシア国内の内乱工作を命じた。肝心の戦費調達では、イギリスに日銀副総裁の高橋是清を派遣する等、外債発行を滞りなく実行出来るよう万全の布陣としたのである。

一方で戦局の方はと言うと、初戦はロシア側の日本軍に対する過小評価もあり、トントン拍子で進行していった。開戦初頭に黄海の制海権を確保したことにより、仁川に上陸した陸軍第1軍(黒木為楨大将)はやすやすと朝鮮半島を突破して5月1日には鴨緑江を渡り満州に侵入、5日には陸軍第2軍(奥保鞏大将)も遼東半島に上陸した。

その後、第1軍、第2軍に陸軍第4軍(野津道貫大将)を加えた3軍による遼陽会戦(8月24日~9月4日)や陸軍第3軍(乃木希典大将)による旅順攻囲戦(8月19日~翌年1月1日)において多大な犠牲を払いながらも辛勝し、上記4軍に第3軍から改編された鴨緑江軍(川村景明大将)を加えた5軍で奉天に迫った。

日露戦争最大かつ最後の会戦となった奉天会戦では、日露双方合わせて60万にも及ぶ将兵が激突した。明治38(1905)年2月21日から始まった会戦は、18日間に及ぶ激戦の末、日本軍が勝利したが、人員、物資共に消耗しきった日本軍は、最早これ以上進軍することが出来なくなった。

しかし一方で、ロシア側でも講和ムードが拡がっていた。会戦直前、ロシアの首都サンクトペテルブルクで厭戦デモ隊に対する発砲事件(血の日曜日事件)が起き、それを契機としてロシア第一革命が起きる等、ロシア国内は騒然としていた。明石大佐の内乱工作が功を奏し始めていたのである。

戦費調達の面でも変化があった。

相次ぐロシアの敗退は、欧米資本家をしてロシアに対する外債発行を躊躇させた。逆に、日本の外債発行条件は好転していた。戦前に紙屑同然まで値下がりしていた日本国債だが、高橋がクーン・ローブ商会のジェイコブ・シフと出会ったことが僥倖であった。彼がユダヤ人であり、反ユダヤ人政策を遂行するロシアを敵視していたことから、日本の外債引き受けを承諾したのである。以来、他の米英資本家も追従し、日露の戦費調達競争は日本戦勝の度に日本有利に傾いていった。

ロシアは、あらゆる面において追い詰められつつあったのである。

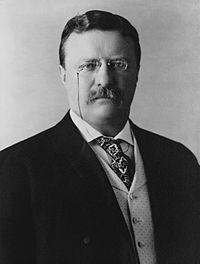

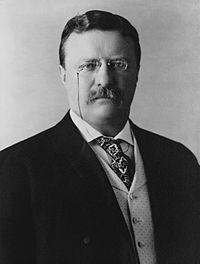

5月27日からの日本海海戦(~28日)に日本海軍の連合艦隊(東郷平八郎大将)が完全勝利を果たすと、ロシアはついに講和のテーブルに着くことを決定した。アメリカ合衆国大統領セオドア・ルーズベルトの斡旋により、ポーツマスにおいて8月10日より日露講和会議がスタートすることとなった。

日本側全権は外相の小村寿太郎と高平小五郎駐米公使であり、一方のロシア側全権は元蔵相のセルゲイ・ウィッテ伯爵と元駐日公使のロマン・ローゼン駐米大使であった。

講和条件として日本側は、(1)日本による韓国の自由処分、(2)満州からの日露両軍の撤兵、(3)関東州租借権とハルピン-旅順間鉄道の経営権譲渡、(4)軍費賠償、(5)樺太割譲、等を提示したが、この内、「絶対必要条件」であるとしたのは(1)から(3)であり、(4)、(5)は「比較的必要条件」となっていた。この条件は日本海海戦に先立つ4月21日に閣議決定、裁可されたものであったのだが、海戦の大勝利にも拘らず踏襲されたのである。

7月8日、小村は万歳の歓呼の声に送られて、新橋駅を出発した。

「帰ってくる時には、人気はまるで正反対でしょう」

小村が桂に対してこう呟いたように、その後の交渉結果は国民の期待を裏切ることとなったのである。

伊藤博文枢密院議長は、世論工作の為渡米する金子堅太郎に対し「露軍が大挙九州海岸に来襲するならば、自ら卒伍に列し、武器をとって奮斗するだろう。軍人が全滅するも博文は、一歩も敵を国内に入れない覚悟である。兵は皆死に、艦は皆沈むかも知れん」と漏らし、児玉源太郎陸軍参謀次長も「5度は勝報、5度は敗報の電報を受け取る覚悟でいてくれ」と述べ、山本権兵衛海相も「まず、日本軍艦は半分は沈没させる覚悟だ」と語っている。さらには明治天皇も「事萬一蹉跌を生ぜば、朕何を以てか祖宗に謝し、臣民に対するを得ん(この戦争が万が一失敗すれば、わたしはどうやって祖先にお詫びし、国民に顔向け出来るだろう)」と涙を流された、という。

桂もまた、同様であったが、ただ単に悲観に暮れているだけでは首相は務まらない。彼は戦闘そのものには殆ど口を出さず陸海軍に一任する一方、外交や国内の治安維持に尽力した。先に述べたように、アメリカには金子を派遣して親日世論喚起に当たらせ、東欧にはロシア公使の明石元二郎大佐を派遣し、ロシア国内の内乱工作を命じた。肝心の戦費調達では、イギリスに日銀副総裁の高橋是清を派遣する等、外債発行を滞りなく実行出来るよう万全の布陣としたのである。

一方で戦局の方はと言うと、初戦はロシア側の日本軍に対する過小評価もあり、トントン拍子で進行していった。開戦初頭に黄海の制海権を確保したことにより、仁川に上陸した陸軍第1軍(黒木為楨大将)はやすやすと朝鮮半島を突破して5月1日には鴨緑江を渡り満州に侵入、5日には陸軍第2軍(奥保鞏大将)も遼東半島に上陸した。

その後、第1軍、第2軍に陸軍第4軍(野津道貫大将)を加えた3軍による遼陽会戦(8月24日~9月4日)や陸軍第3軍(乃木希典大将)による旅順攻囲戦(8月19日~翌年1月1日)において多大な犠牲を払いながらも辛勝し、上記4軍に第3軍から改編された鴨緑江軍(川村景明大将)を加えた5軍で奉天に迫った。

日露戦争最大かつ最後の会戦となった奉天会戦では、日露双方合わせて60万にも及ぶ将兵が激突した。明治38(1905)年2月21日から始まった会戦は、18日間に及ぶ激戦の末、日本軍が勝利したが、人員、物資共に消耗しきった日本軍は、最早これ以上進軍することが出来なくなった。

しかし一方で、ロシア側でも講和ムードが拡がっていた。会戦直前、ロシアの首都サンクトペテルブルクで厭戦デモ隊に対する発砲事件(血の日曜日事件)が起き、それを契機としてロシア第一革命が起きる等、ロシア国内は騒然としていた。明石大佐の内乱工作が功を奏し始めていたのである。

戦費調達の面でも変化があった。

相次ぐロシアの敗退は、欧米資本家をしてロシアに対する外債発行を躊躇させた。逆に、日本の外債発行条件は好転していた。戦前に紙屑同然まで値下がりしていた日本国債だが、高橋がクーン・ローブ商会のジェイコブ・シフと出会ったことが僥倖であった。彼がユダヤ人であり、反ユダヤ人政策を遂行するロシアを敵視していたことから、日本の外債引き受けを承諾したのである。以来、他の米英資本家も追従し、日露の戦費調達競争は日本戦勝の度に日本有利に傾いていった。

ロシアは、あらゆる面において追い詰められつつあったのである。

5月27日からの日本海海戦(~28日)に日本海軍の連合艦隊(東郷平八郎大将)が完全勝利を果たすと、ロシアはついに講和のテーブルに着くことを決定した。アメリカ合衆国大統領セオドア・ルーズベルトの斡旋により、ポーツマスにおいて8月10日より日露講和会議がスタートすることとなった。

日本側全権は外相の小村寿太郎と高平小五郎駐米公使であり、一方のロシア側全権は元蔵相のセルゲイ・ウィッテ伯爵と元駐日公使のロマン・ローゼン駐米大使であった。

講和条件として日本側は、(1)日本による韓国の自由処分、(2)満州からの日露両軍の撤兵、(3)関東州租借権とハルピン-旅順間鉄道の経営権譲渡、(4)軍費賠償、(5)樺太割譲、等を提示したが、この内、「絶対必要条件」であるとしたのは(1)から(3)であり、(4)、(5)は「比較的必要条件」となっていた。この条件は日本海海戦に先立つ4月21日に閣議決定、裁可されたものであったのだが、海戦の大勝利にも拘らず踏襲されたのである。

7月8日、小村は万歳の歓呼の声に送られて、新橋駅を出発した。

「帰ってくる時には、人気はまるで正反対でしょう」

小村が桂に対してこう呟いたように、その後の交渉結果は国民の期待を裏切ることとなったのである。

2013年01月02日

序章(1)

さて、昨日お知らせしたとおり、暫くは政治問題から離れて、小説を書いていきたいと思います。

時代考証も不十分で、かつ拙い文章になるとは思いますが、一個人の趣味として御容赦下さいませ。

尚、次回以降はカテゴリーを「趣味」に変えて書きたいと思いますので、みやchanのトップページから来訪される方は御注意下さいませ。

では・・・

その国は、東洋の果てにある。

ユーラシア大陸北東部を囲む首飾りのように存在する列島をもって、国土と成す。気候は概ね高温多湿の温帯にありながら、亜熱帯から亜寒帯まで様々、世界有数の豪雨地帯があれば、世界一の豪雪地帯さえもある。プレートの境界域に位置する国土は地震や火山が多く、台風と呼ばれる熱帯性低気圧の通り道でもある。世界的に見て、これほど多様な災害に襲われる国は少ないだろうが、それにもかかわらず、人々は何千年も前から根気よく荒れた土地を耕して、稲を植え、肥沃な国土につくり変えようと努力してきた。

一方、海によって大陸から程良く隔てられていたおかげで、この国は周辺国からの侵略を免れつつ、周辺文明や技術を程良く取り入れることが出来た。

このような条件下、何時しかこの国には独自の文明が発達し、独自の皇帝を戴くようになった。やがて、西洋諸国から外圧を受け始めたこの国は、自ら近代国家へと脱皮する努力をし、成し遂げたのだが、実のところ、この国には神話から数えて2600年近い歴史がある。

そんな悠久の歴史を持つこの国を、国民はこう呼んでいた。

大日本帝國

と。

その首都にある民家の一室で、一人の男が静かに息を引き取ろうとしていた。

ほんの数か月前まで、短髪で豊かな口髭を蓄え、生気に溢れていたのが、今は見る影もない。

男の名は桂太郎。この若き立憲君主国における第15代内閣総理大臣である。

彼は既に昏睡状態であったが、夢の中でかつての栄華極まる日々を思い出していた。それは日本を未曾有の国難から救い、元老政治からの脱却を実現出来た、あの輝かしい日々である。

彼の初めての内閣は、12年前の明治34(1901)年6月2日、前月に崩壊した第4次伊藤内閣の後継として誕生した。この時代の内閣総理大臣は形式上、天皇が任命する宰相であったが、実態は明治維新の功労者、即ち元老らが選んだ者がその職に就いていた。元老はこの他にも、元老会議の席で重要国務審議を行っており、実質的に国政運営を担う一機関となっていた。

桂を選んだのは元老であり、第3代、第9代内閣総理大臣を務めた山縣有朋である。桂は世間から、山縣の一の子分と看做されていた。その為、彼の内閣はしばしば「小山縣内閣」「次官内閣」などと揶揄されていたのである。

しかしその後、彼の政治上の地位を大きく向上させる事件が起こった。日露戦争である。

ニコライⅡ世率いるロシア帝国は、北清事変(所謂「義和団の乱」)以降満州を占領し、日本政府(第4次伊藤内閣)は正式に抗議していた。日本はさらに桂内閣において日英同盟を締結、両国でロシアに圧力を加えることで撤兵を約束させた。

しかし、ロシアは第1次撤兵を履行したものの、第2次撤兵は行わず、しかも第1次撤兵も見せかけに過ぎないことが判明、それどころか韓国(大韓帝国)領内に軍事拠点の建設を開始したのである。

こうしたロシアの動きに対し、日本は直接交渉を開始した。明治36(1903)年7月のことである。

韓国における日本の優越権をロシアに認めさせる代わりに、満州におけるロシアの優越権を認めること(所謂「満韓交換論」)を軸に交渉を行おうとする日本政府に対し、ロシアはなるべく交渉を引き伸ばし、その間に軍を増強、とりわけ旅順要塞の強化をして、満州支配を強めようとしていた。8月には満州の旅順に極東総督府を新設し、満州の本格的植民地化に乗り出した。10月には満州に陸軍を増強し、海軍も戦艦を含む軍艦を極東に回航するなど、着々と軍備を強化していった。つまり交渉は単なる時間稼ぎに過ぎなかったのである。

日露の衝突は最早、不可避となっていた。明治37(1904)年2月4日、御前会議にて国交断絶が決定、ここに日露戦争が勃発したのである。

時代考証も不十分で、かつ拙い文章になるとは思いますが、一個人の趣味として御容赦下さいませ。

尚、次回以降はカテゴリーを「趣味」に変えて書きたいと思いますので、みやchanのトップページから来訪される方は御注意下さいませ。

では・・・

序章(1)

その国は、東洋の果てにある。

ユーラシア大陸北東部を囲む首飾りのように存在する列島をもって、国土と成す。気候は概ね高温多湿の温帯にありながら、亜熱帯から亜寒帯まで様々、世界有数の豪雨地帯があれば、世界一の豪雪地帯さえもある。プレートの境界域に位置する国土は地震や火山が多く、台風と呼ばれる熱帯性低気圧の通り道でもある。世界的に見て、これほど多様な災害に襲われる国は少ないだろうが、それにもかかわらず、人々は何千年も前から根気よく荒れた土地を耕して、稲を植え、肥沃な国土につくり変えようと努力してきた。

一方、海によって大陸から程良く隔てられていたおかげで、この国は周辺国からの侵略を免れつつ、周辺文明や技術を程良く取り入れることが出来た。

このような条件下、何時しかこの国には独自の文明が発達し、独自の皇帝を戴くようになった。やがて、西洋諸国から外圧を受け始めたこの国は、自ら近代国家へと脱皮する努力をし、成し遂げたのだが、実のところ、この国には神話から数えて2600年近い歴史がある。

そんな悠久の歴史を持つこの国を、国民はこう呼んでいた。

大日本帝國

と。

その首都にある民家の一室で、一人の男が静かに息を引き取ろうとしていた。

ほんの数か月前まで、短髪で豊かな口髭を蓄え、生気に溢れていたのが、今は見る影もない。

男の名は桂太郎。この若き立憲君主国における第15代内閣総理大臣である。

彼は既に昏睡状態であったが、夢の中でかつての栄華極まる日々を思い出していた。それは日本を未曾有の国難から救い、元老政治からの脱却を実現出来た、あの輝かしい日々である。

彼の初めての内閣は、12年前の明治34(1901)年6月2日、前月に崩壊した第4次伊藤内閣の後継として誕生した。この時代の内閣総理大臣は形式上、天皇が任命する宰相であったが、実態は明治維新の功労者、即ち元老らが選んだ者がその職に就いていた。元老はこの他にも、元老会議の席で重要国務審議を行っており、実質的に国政運営を担う一機関となっていた。

桂を選んだのは元老であり、第3代、第9代内閣総理大臣を務めた山縣有朋である。桂は世間から、山縣の一の子分と看做されていた。その為、彼の内閣はしばしば「小山縣内閣」「次官内閣」などと揶揄されていたのである。

しかしその後、彼の政治上の地位を大きく向上させる事件が起こった。日露戦争である。

ニコライⅡ世率いるロシア帝国は、北清事変(所謂「義和団の乱」)以降満州を占領し、日本政府(第4次伊藤内閣)は正式に抗議していた。日本はさらに桂内閣において日英同盟を締結、両国でロシアに圧力を加えることで撤兵を約束させた。

しかし、ロシアは第1次撤兵を履行したものの、第2次撤兵は行わず、しかも第1次撤兵も見せかけに過ぎないことが判明、それどころか韓国(大韓帝国)領内に軍事拠点の建設を開始したのである。

こうしたロシアの動きに対し、日本は直接交渉を開始した。明治36(1903)年7月のことである。

韓国における日本の優越権をロシアに認めさせる代わりに、満州におけるロシアの優越権を認めること(所謂「満韓交換論」)を軸に交渉を行おうとする日本政府に対し、ロシアはなるべく交渉を引き伸ばし、その間に軍を増強、とりわけ旅順要塞の強化をして、満州支配を強めようとしていた。8月には満州の旅順に極東総督府を新設し、満州の本格的植民地化に乗り出した。10月には満州に陸軍を増強し、海軍も戦艦を含む軍艦を極東に回航するなど、着々と軍備を強化していった。つまり交渉は単なる時間稼ぎに過ぎなかったのである。

日露の衝突は最早、不可避となっていた。明治37(1904)年2月4日、御前会議にて国交断絶が決定、ここに日露戦争が勃発したのである。

2013年01月01日

新年御挨拶

平成25(皇紀2673、西暦2013)年が始まりました。

皆様、明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。

昨年は5年間の雌伏の時を過ごし、安倍晋三先生が総理大臣に再登板という、劇的な年になりました。ようやく、ストレスなく元旦の新聞を見ることができます。

さて、恒例の「今年の抱負」ですが・・・考えていません(-。-)y-゜゜゜

だって、マスコミの内閣批判も100日間は無い筈なので(民主政権であれだけ「ハネムーン期間」とか言ってたから、自民政権にも当然ありますよね!?)、マスコミ批判が中心の当ブログも、当面することがないんですよね。

どうせ、そんなの無くても、お邪魔虫2匹のおかげで、休日の早朝に目覚めた時くらいしかブログ更新が出来ないのですが。(だから月1回のペースになったりする。。。)

でもまあ、年初くらいきちんとしたいので、今年のテーマを1つ決めたいと思います。

実は、ひょんなことから歴史に興味を持ち、それを題材に小説を創っています。(以前、「近いうち」に公表、と書いたのは、このことです)

時代は日露戦争終結時からスタートして昭和20年頃まで、もしかしたら現在まで進めるかもしれません。主人公は時代によって異なりますが、主に時の内閣総理大臣。

ただ、ノンフィクションで書ける程、なまくらの知識は深くないので、いわゆる「if」で書きます。

最初は現代の人間がタイムスリップして、時の総理に会い・・・などと考えていましたが、ベタ過ぎるし、現代人が「上から目線」で過去の人に色々言うのは好きではないので、「歴史の歯車」を少しずつ狂わせていくようにしました。(中学生の頃読んだ戦記物でそういうのがあって、面白かったのもあります)

という訳で、早ければ、今日より連載スタートです!

どうか、今年が良い年になりますように。

皆様、明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。

昨年は5年間の雌伏の時を過ごし、安倍晋三先生が総理大臣に再登板という、劇的な年になりました。ようやく、ストレスなく元旦の新聞を見ることができます。

さて、恒例の「今年の抱負」ですが・・・考えていません(-。-)y-゜゜゜

だって、マスコミの内閣批判も100日間は無い筈なので(民主政権であれだけ「ハネムーン期間」とか言ってたから、自民政権にも当然ありますよね!?)、マスコミ批判が中心の当ブログも、当面することがないんですよね。

どうせ、そんなの無くても、お邪魔虫2匹のおかげで、休日の早朝に目覚めた時くらいしかブログ更新が出来ないのですが。(だから月1回のペースになったりする。。。)

でもまあ、年初くらいきちんとしたいので、今年のテーマを1つ決めたいと思います。

実は、ひょんなことから歴史に興味を持ち、それを題材に小説を創っています。(以前、「近いうち」に公表、と書いたのは、このことです)

時代は日露戦争終結時からスタートして昭和20年頃まで、もしかしたら現在まで進めるかもしれません。主人公は時代によって異なりますが、主に時の内閣総理大臣。

ただ、ノンフィクションで書ける程、なまくらの知識は深くないので、いわゆる「if」で書きます。

最初は現代の人間がタイムスリップして、時の総理に会い・・・などと考えていましたが、ベタ過ぎるし、現代人が「上から目線」で過去の人に色々言うのは好きではないので、「歴史の歯車」を少しずつ狂わせていくようにしました。(中学生の頃読んだ戦記物でそういうのがあって、面白かったのもあります)

という訳で、早ければ、今日より連載スタートです!

どうか、今年が良い年になりますように。

Posted by なまくら at

08:48

│Comments(0)